提要 Overview

相关 About

| 上海交响乐团 Shanghai Symphony Orchestra 亚洲最早建立有广泛影响的乐团 |

2009-09-06 18:37 新民晚报 蔡金冬

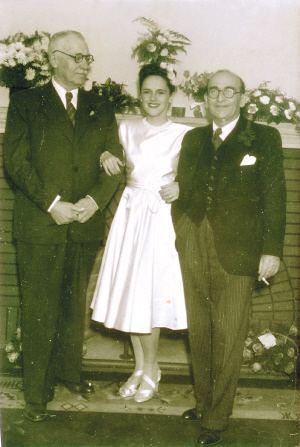

上海交响乐团资料照片:左为梅·百器,中为百器女儿FLORIA

美国斯坦福大学教授 蔡金冬

1949年的前70年,是上海交响乐团起步和创业的时期。从最初的铜管乐队,到以后20多人的上海公共乐队,继而发展成被誉为“远东第一”的管弦乐队。其间意大利钢琴家、指挥家梅·百器起到关键的作用。

1919年9月百器接任乐队指挥,开始长达23年的“百器时代”。1922年他再次扩充乐队,并改称上海工部局交响乐团。与此同时,百器还吸引优秀中国音乐家进入乐团,改变了这个原先由外国人组成,仅为上海的外国人演奏音乐会的殖民乐团性质,为今天的上海交响乐事业的发展打下了不可忽视的良好基础。

1999年秋,值上海交响乐团庆祝建团120周年之际,美国《纽约时报》艺术专栏主编约翰·洛克维尔(John Rockwell)邀请我和我的太太梅文诗 (Sheila Melvin)为其撰写一篇关于“上交”历史和发展的文章。当我们的文章《一个由政治伴奏的交响乐团》以头版位置在其专栏发表后,收到来自世界各地读者的来信。而其中一封来自纽约曼哈顿,署名 Floria Paci Zaharoff的来信,引起我们的特别关注。她就是前上海工部局乐队指挥梅·百器大师的女儿。

梅·百器大师于1946年8月在上海去世后,他的女儿Floria直到1949年3月才离开生活了近30年的上海,并和她母亲及丈夫一起辗转来到美国。丈夫去世后,她一个人住在林肯中心旁的一座公寓里。她说是因为喜欢与上海一样的都市生活,特别是可以很方便地漫步到大都会歌剧院欣赏意大利歌剧。在过去的十年里,我们和Floria不但保持着持续的联系,而且成为相知的朋友。每到纽约,我们都会到公寓看望老人家,并一起到她喜欢的一家叫“Cafè Mozart”的餐吧聚会。饭间茶后当然免不了倾听她讲一些关于父亲梅·百器的故事和她对老上海生活经历的回忆。她的这些故事与回忆也为我们后来出版的关于西方古典音乐在中国发展的专著《红色狂想曲》提供了很多第一手材料。

今年5月,当我和太太专程到纽约为她的90岁生日祝寿时,我们自然又谈起了上海和上海工部局乐队。下面就是我根据那次交谈而整理的一些摘录。值此上交建团130周年之际,作为我们夫妇和Floria一起为上海交响乐团发展历史所做的一个小小的见证。

蔡金冬:您和您的父母亲是怎样来到上海的?

Floria:我小的时候,母亲经常讲起我们到上海的故事:在第一次世界大战期间,作为钢琴家的父亲从意大利来到当时荷兰所属印度尼西亚的爪哇岛。他以那里为中心在世界各地举办钢琴独奏会,也在那里与我从荷兰而来的母亲相爱。我的母亲也是一位出色的钢琴家。1919年,上海著名的远东音乐会经纪人A. Strok邀请父亲在上海的奥林匹克剧院(Olympic Theater)举办了两场钢琴独奏音乐会。在上海期间,父亲还自行组织了一个交响乐团举办了一场钢琴协奏音乐会。音乐会的巨大成功在上海各界掀起了要求重组上海工部局乐队的热潮。据说当上海工部局董事会选举我父亲作为工部局乐队新任指挥的时候,他正在黄浦江的一条小舢板上,准备登上大汽轮回爪哇岛。在写给妈妈的信中,他已经决定将妈妈和刚刚出生的我一起接到上海:“吉普赛式的生活已经够了,我们要搬到上海了!”

我是在1919年5月28日出生的。父亲以普契尼歌剧《托斯卡》中的女主角Floria 为我命名(Floria也是父亲对他曾经相爱的一位著名女高音歌手的爱称)。我出生不久,父母便卖掉了他们在爪哇岛的房子和全部家产,带着我和我们的家犬Nana,再以大汽轮和小舢板的辗转水路来到上海。

蔡:您还记得在上海住过的地方吗?你对上海生活的印象是怎样的?

Floria:1919年以后的上海是一个非常吸引人的地方。我和我的家人在那里过得非常愉快。我们先住在外滩边当时最著名的 Palace Hotel(和平饭店),然后又住进Astor Hotel(浦江饭店)。我记得我们自己的第一幢房子是在徐家汇路的一个大花园里,有很高的墙。而我对那里的最早记忆则是我所得到的生日礼物:一个为布娃娃做的小房子和一台用竹子做的玩具黄包车。

我们后来又搬进法租界一幢很精致的房子。餐厅是圆形的,装有很多蒂凡尼风格的玻璃窗。我还记得带我长大的中国阿妈和能做一手法国好菜的中国厨师(他曾经为法国大使做饭)。我们有一辆菲亚特敞篷汽车,司机每天用它送我到学校。当我从学校回来时,常常看到母亲在客厅里面教授钢琴。在等父亲的时候,母亲也常常弹奏肖邦、德彪西、拉威尔的作品。父亲回家后,我经常将拖鞋递给他,让他在钢琴上准备他要指挥的曲目。

上海给我的印象是一个非常国际化的城市。特别是在1941年以前,有很多定期的音乐会和其他各种艺术节目。很多俱乐部(特别是法国俱乐部和意大利俱乐部),经常有特别的文化和社会活动。父亲常常是这些活动的中心人物。我记得父母亲几乎每天晚上都要出去。父亲总要出去聚会,这样大家才会来听他的音乐会。当1941年日本军队跨过黄浦江以后,我们生活变得不太愉快了。父亲不愿意接受日本提出的关于乐团的条款,也就不再做指挥了。1944年,我们被逐出了在若夫尔大道(Avenue Joffre)的公寓。

蔡:您对上海工部局乐队有什么样的印象?

Floria:父亲在工部局乐队的办公室是一间很大的房子,里面有他自己的施坦威钢琴,墙上有很多艺术家和朋友的照片。每张桌子上都有很多乐谱。我知道的工部局乐队是一个很有组织的团体。音乐家们的薪金很高,还有很好的退休金计划。每年夏天乐团都有假期,我们全家会到青岛或威海卫的海边度假。音乐家每演奏5年后可以得到7个月的长假。每次轮到父亲的长假,我们都会去欧洲。父亲会在那里指挥音乐会,我和母亲则四处旅游,或看望朋友和亲戚。

工部局乐队每天上午都有排练,有时下午还有。1931年以前的音乐会总是每个星期日晚上在市政厅举行,而且每次都是满场。那个晚上,上海就像艺术节日一样,人们穿着漂亮和讲究的衣服来到市政厅,他们讲是父亲的魔棒将贝多芬、舒曼和瓦格纳的精神传给了那里的音乐爱好者。作为乐队指挥的女儿,我每场必到。音乐会结束后,我们会去法国俱乐部,父亲在那里与他的朋友和乐迷相聚。

工部局乐队还经常有一些特别的音乐会,记得在我12岁生日那天,我和我的三个女朋友一起在市政厅的舞台上,在我父亲和乐队的伴奏下,表演了一个莫扎特的小步舞。我们的照片还登到第二天的报纸上。

蔡:您父亲成为工部局乐队指挥的时候,包括乐队演奏员和听众都没有中国人。您的父亲是如何面对和改变这个现实的?他为古典音乐在中国的发展做了些什么没有?

Floria:父亲一直希望古典音乐能在中国人中间发展。在他成为指挥的1919年,中国人还不能到市政厅去听音乐会。但从那年开始,父亲每年都要求工部局能允许中国人参加市政厅的音乐会。他说市政厅的音乐会是属于200万上海人的。到1925年,在他以辞职为要挟的情况下,工部局董事会终于同意允许中国人进场。从那时起,我们看到越来越多的中国人来听音乐会。那时上海还有一个很大的中国人合唱团,父亲经常邀请他们和工部局乐队一起合作。从1927年起,他又邀请了中国音乐家加入工部局乐队。

父亲非常欣赏中国人的音乐才能。当时上海有很多人想成为父亲的学生,学钢琴,学意大利歌剧。但他只接受他认为有才能的学生,结果多数都是中国学生。很多中国学生后来还成了我的朋友。父亲的一个得意学生叫董光光。她和她的丈夫马思宏(马思聪的弟弟)都是我们的好友。父亲还特意告诉年轻的光光:思宏很有才能,你们可以一起演奏室内乐。我和光光直到纽约都是好朋友。

日本军队占领上海后,事情变坏了。最近我找到了父亲在三十年代末写给母亲的一封信。信中显得很焦虑。由于日本进入华南,他和浙江杭州政府一起为有音乐才能的中国学生筹建一所免费音乐学校的计划终于不得不放弃。

蔡:回想您在上海的生活,您希望大家能了解怎样的老上海,您自己希望能看到怎样的新上海?

Floria:我对上海生活的记忆既是美好的,又是富有戏剧性的。希望我有机会将这些记忆写成一本书,让更多的人知道老上海那些值得回忆的日子。父亲曾很遗憾没能让我学中文,我也为自己没能再次回上海感到难受。但我的孙子Brendon在学中文,我的儿子和孙子也都有机会去中国。Brendon今年去中国的时候,我特意将一张上海的旧地图让他带去。非常兴奋的是,他从上海打电话来,说找到了我们在Avenue Joffre住过的地址,但我们的房子已经被摩天大厦代替了。他还带给我很多新上海的照片和录影,上海的发展太神奇了。

蔡:中国在变化,上海在变化。上海交响乐团也已经走过130年历程。如果您父亲看到今天中国的变化和中国音乐家在世界舞台上的成就,您认为他会怎样说?

Floria:我仍然记得,父亲经常对人讲:因为中国有悠久的历史和文化,中国学生的音乐才能会使他们走得很远的,中国也必将会走得很远。我想如果父亲能看到今天中国音乐家的成就,他一定会说:看看吧,我的预言实现了。2009年8月18日

投稿、挑错、建议、提供资料?在线提交

推荐 Recommend

用户评论 Reviews [ 发表评论 ]

| 快来抢占沙发吧! |