提要 Overview

相关 About

| 潘德列茨基 Krzysztof Penderecki 波兰作曲家、指挥家 |

2015-04-28 13:51 外滩画报 杨宁

文 | 杨宁

(图片均来自网络)

4 月 25 日,波兰作曲家潘德列茨基(Krzysztof Penderecki)将来到上海,指挥上交演绎他的第一号大协奏曲。

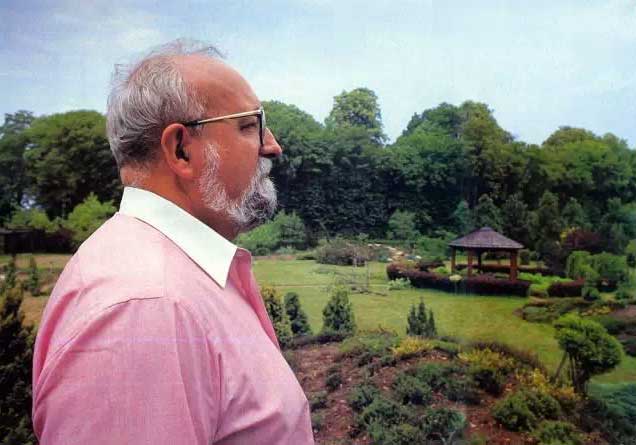

现年 82 岁的潘德列茨基是靠作曲致富的奇人,他在克拉科夫市郊有一座巨大的庄园。作为一名资深的树木爱好者,他每年会往庄园的植物园里添加 100 种左右新的树,五年前就已达 1700 余种。

作为一名迷宫爱好者,他在花园里种了一个迷宫。他半开玩笑地说,要是谁给他的作品写了他不喜欢的评论,他就把评论者放到迷宫里冷静冷静。他自己确实喜欢呆在迷宫里:“我喜欢迷路的感觉,喜欢去挣扎,就像在我的音乐里。”显然,就像他仍在孜孜不倦地出产新作一样,他从未在自己的迷宫里迷路。

迷宫是他对艺术生涯的隐喻。“艺术家不能只走一条路。你不能沿着直线走。你必须往左,往右,也许要后退两步,再接着往前探索。”半个多世纪以来,这也正是他自己所走的路。

潘德列茨基在他的庄园

许多人知道潘德列茨基,是因为他在 55 年前、还是先锋派旗手的时候,放了一个“惊天巨炮”。这个名为《广岛受难者挽歌》的巨炮至今被很多人津津乐道地敬而远之。当然,对很多人来说,这样的炮本身就是“一招不慎,臭名远扬”,而这些先锋作曲家后来回归传统,则是“迷途知返,善莫大焉”。

对潘德列茨基本人来说,却从来不存在“迷途”这回事,因此自然也不存在“知返”。放炮也好,“回归”也好,都是往左往右后退往前的自然结果。

旧乐器,新声音

“你不可能做出百分之百的创新。”潘德列茨基说。他的那个惊天巨炮亦非横空出世,而有着一根长达一百多年的导火索。其源头是音乐史上最知名的炮手——贝多芬。

贝多芬在去世后被捧上神坛,他的音乐成了万众膜拜的“经典”。自此,作曲家想要跻身“音乐圣殿”,流芳百世,就必须踩着前人的肩膀,先登高远眺,目及前人未见之奇景,再吟词作曲。音乐作为一门艺术因此而前进。有趣的是,也正是在这时,我们所熟知的各种乐器基本定型,停止发展。对潘德列茨基来说,这是一个大问题。而当时的其他先锋派似乎还没想到这一点。因此,在本段开头的那句话后,他又加了半句:“我做过一次。”

“一个对所有作曲家——不只是我——来说都存在的问题是,我们不得不使用两三百年前就定型的乐器。这在 20 世纪下半叶真的成了麻烦,因为没有新乐器,所以音乐没怎么前进。”

恰在此时,电子乐器得到空前发展。潘德列茨基立刻投身其中:“听到完全新的声音真是让人震惊。电子音乐整个改变了我的审美。”于是,他“开始在乐器上寻找接近电子音乐的声音”,开始花样百出地“虐待”传统乐器。

诞生于 1960 年的《广岛受难者挽歌》就是他最著名的成果。这部作品中,52 件弦乐器从头到尾没有发出过正常的声音,不是惊声尖叫,就是低声干呕,也不乏百爪挠心的段落。

这声音“新”到什么程度?作曲家自己听到首演都被吓了一跳,把抽象的原标题《8’37”》改成了极具象的《广岛受难者挽歌》,还给广岛市长寄了一份乐谱,附信道:“请允许我以这首挽歌表达我深深的信念:广岛的牺牲不会被遗忘,不会轶失人间;广岛会成为一个象征,象征着善意人民之间的情谊。”

音频:潘德列茨基 - 广岛受难者挽歌

革命与传统

《挽歌》的更名和题献,其诚意固可怀疑,但它说明潘德列茨基和当时的先锋派主流在“音乐何为”这个根本目的上有水火不容的区别。第二次世界大战结束后,序列主义者居高临下地批判历史,试图剔除任何人为因素,为音乐创作加上一套绝对的、客观的规则,而潘德列茨基却紧紧抓住声音的情感内涵并藉此进行交流:“对我来说,音乐的目的是和人交流。”

他需要交流的有实实在在的内容,而不只是理念:他——或者说,包括他在内的 20 世纪波兰作曲家甚至东欧作曲家——在面对祖国遭受东西两面强邻的夹击而饱受重创时,根本不可能居高临下,袖手旁观。指挥家伯恩斯坦说 20 世纪是个“写得极糟糕的剧本”,波兰在战时和战后的遭遇自然是其中的一部分,也是潘德列茨基关注的核心问题。此外,潘德列茨基在社会主义波兰创作大量宗教音乐,也反映出他深深扎根于信仰传统的精神内质。

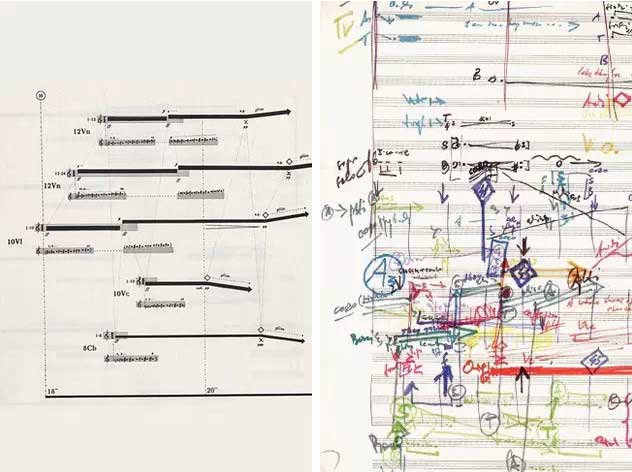

潘的谱例

因此,对潘德列茨基来说,新的声音本身并不是目的,而只是在新的时代重建宏大叙事的声音素材。写完《挽歌》两三年后,他就觉得整个先锋派索然无味。“先锋派没有动。”他说——The avant-garde didn’t move。

他在 1962 年重新启用传统乐团,“先把它毁个粉碎,再以不同的方式重新打造。”11 年后,他推出了《第一交响曲》。对于先锋派阵营来说,这无异于叛变:他们的一个旗手居然涉足“交响曲”这个早被抛弃的体裁!他们质问道:“你为什么变了?你为什么不继续写像五、六十年代那样的音乐?”而他的回答总是:“因为我已经说了用那种方法所能说的所有东西。我不想模仿自己。”“但你不是把自己看作一个革命者吗?”“对,但我不相信永恒的革命。”

而他所希望构建的宏大叙事承袭自堪称最后一位德奥交响乐大师的安东·布鲁克纳。“我认为交响曲这种形式会留存下去……我的音乐里也许没有很多来自布鲁克纳的东西,但这是给我非常大启发的交响曲概念,另外也有来自肖斯塔科维奇的启发。”

Anton Bruckner

这样的创作理念导致他极度重视曲式和音乐发展逻辑。“我需要找到作品的曲式和形态……大型乐团那伟大的古典曲式,这种在过去两三百年间发展而成的曲式,仍然在我心中。我会不时地想要离开,但每次都会回来。”“是曲式的什么方面把你拉回来?”“逻辑……我不相信即兴。我相信为乐队而作的大作品必须有很清楚的曲式。你可以没有曲式地写一首 10 分钟的曲子,只顾即兴,探索乐思。但写交响曲不行。”

在迷宫中探寻

然而,在具体创作时,潘德列茨基却不会预先安排、设计曲式。他总是从中间开始往两头写,而不是从头写到尾。正如伯纳德·雅各布森所言,他的方法是直觉式的:“我认为作曲的过程就像一个东西逐渐结晶,从很小、很简单的乐思长大到很复杂,从动机核心长大成更大的形式。”这样的创作方式让每一次创作都是对内心的一次独一无二的探寻。

“有时候,为寻找不同的东西,我不得不和自己对着干。我在向一个不同的方向行进。必须有所不同,必须要对着干。”这一点正是潘德列茨基对树着迷的原因:“树身上有些东西你无法解释。我对它们着迷是因为它们总是变得不同。”

他在先锋时期之后的作品听起来就像他所观察到的树:既具有鲜明的个人特色——坚实的架构,晦暗的色彩,紧张的表情,密合而流畅的素材发展,既有狂想式的展开,又有调性中心的强大掌控力,又每一首都有独特的流动感。

他常写出超过半小时连绵不绝的大结构,听得到古典式的动机发展和呼应,却没有条块分明的固定模式。他的音乐,就像马勒和肖斯塔科维奇,以情绪的血肉带动听者,以结构的骨架给人崇高(sublime)的观感;他“情绪的血肉”是我们这个时代才有的疏离、黯然、渴望,但那崇高、恢宏、自成一个世界的建筑感却和史诗、悲剧、现实主义小说和自贝多芬以降的交响曲一脉相承。

“我认为我的音乐只是一种延续。”近 40 年来,潘德列茨基的大量交响曲、协奏曲、圣乐和歌剧坚守着我们早已熟悉却日渐荒芜的园地。“伟大的音乐必须是有意义的音乐。”

每一次独一无二的探寻也像走一次迷宫,在走出迷宫、完成作品之前,你永远无法预判下一部该往哪走。这样的创作是艰难的:“每天,我坐在一张空白的纸前,就迷失了。我会想‘我再也写不出音乐了’,或者‘我已经写了这么多了,还能再写出别的吗?’但我一直写。我每天都写。”

就这样,潘德列茨基在远离尘嚣的庄园里,欣赏着永远慢慢变化、生长着的树,一次次走着树林迷宫。“我正在努力让我的音乐变得更深。”他说。

投稿、挑错、建议、提供资料?在线提交

推荐 Recommend

用户评论 Reviews [ 发表评论 ]

| 快来抢占沙发吧! |